スキルマップとは?作り方や項目例を解説

スキルマップとは、従業員がもつスキルや能力を一覧で可視化するツールです。

本記事では、スキルマップの基本的な意味から、具体的な作り方、職種ごとの項目例、さらにはすぐに使えるエクセルのテンプレートまで、導入から運用までをわかりやすく解説します。

目次[非表示]

- 1.スキルマップとは?従業員の能力を一覧で可視化するツール

- 2.スキルマップを作成する3つの主な目的

- 2.1.個人のスキルレベルを明確に把握する

- 2.2.戦略的な人材育成計画を立てる

- 2.3.適材適所の人員配置を実現する

- 3.スキルマップ導入で実現する組織・個人の5つのメリット

- 3.1.従業員の学習意欲やモチベーションが向上する

- 3.2.組織全体のスキル不足を未然に防ぐ

- 3.3.客観的なデータに基づいた人事評価が可能になる

- 3.4.業務の属人化を防ぎ技術継承を促進する

- 3.5.ISO9001などの認証取得や更新に対応できる

- 4.スキルマップ導入前に知っておきたいデメリットと注意点

- 5.効果的なスキルマップを作成するための6つのステップ

- 5.1.ステップ1:導入目的を明確に定義する

- 5.2.ステップ2:対象業務に必要なスキル項目を洗い出す

- 5.3.ステップ3:スキルの習熟度を測る評価基準を設定する

- 5.4.ステップ4:誰が評価するのか評価者を決める

- 5.5.ステップ5:フォーマットに沿ってスキルマップを作成する

- 5.6.ステップ6:定期的に内容を見直し更新する

- 6.すぐに使えるスキルマップのテンプレート【Excel形式】

- 7.【職種別】スキルマップの項目設定例

- 8.スキルマップを効果的に活用するための3つのポイント

- 9.まとめ

- 10.スキル管理で明確になった育成課題の解決にはイー・コミュニケーションズにご相談を

スキルマップとは?従業員の能力を一覧で可視化するツール

スキルマップとは、従業員一人ひとりがもつ業務スキルや知識のレベルを、一覧の表や図で可視化したものです。

その内容から「スキルマトリックス」や、製造業を中心に「力量表」「力量評価シート」とも呼ばれます。

このツールを用いることで、個々の従業員のスキルセットだけでなく、部署や組織全体でどのような能力がどの程度あるのかを客観的に把握することが可能です。

個人のキャリアマップ作成や、組織が求める能力を定義するコンピテンシー評価とも関連が深く、人材の現状を正確に捉えるための基本的な資料としての役割を果たします。

スキルマップを作成する3つの主な目的

企業がスキルマップを作成する背景には、組織の持続的な成長に向けた明確な目的が存在します。単に個人の能力をリストアップするだけでなく、そのデータを活用してより戦略的な人事施策を展開する必要性が高まっています。

経営者や管理職が組織全体の人的資源の現状を正確に把握し、未来に向けた人材育成や組織開発の舵取りを行う上で、スキルマップは欠かせない羅針盤となります。

個人のスキルレベルを明確に把握する

スキルマップを作成する第一の目的は、従業員一人ひとりがもつスキルや知識の習熟度を客観的かつ具体的に把握することです。

業務に必要なスキル項目ごとに、現在のスキルレベルがどの段階にあるのかを評価することで、従業員自身は自らの強みや伸ばすべき点を明確に認識できます。

同時に、管理職側も各メンバーの能力を正確に理解し、個々のレベルに応じた適切な指導や業務の割り当てが可能になります。

これにより、感覚的な評価ではなく、事実に基づいたコミュニケーションが促進されます。

戦略的な人材育成計画を立てる

組織全体のスキルマップを俯瞰することで、会社としてどのスキルが充足しており、どのスキルが不足しているのかが一目瞭然となります。

この分析結果は、戦略的な人材育成計画を立案する上での重要な基礎情報です。

全社的に不足しているスキルを補うための研修を企画したり、特定の部署や階層別に特化した教育計画を策定したりと、データに基づいた効果的な教育投資が可能になります。

個人の目標設定においても、スキルマップは具体的な指針となり、OJTの効果を高めることにも貢献します。

適材適所の人員配置を実現する

各従業員のスキルを可視化することで、プロジェクトチームの編成や異動といった人員配置を、客観的なデータに基づいて最適化できます。

例えば、新規プロジェクトの立ち上げ時に必要なスキルをもつ人材を迅速にリストアップしたり、メンバー間のスキルバランスを考慮してチームを組んだりすることが容易になります。

また、採用活動においても、自社に不足しているスキルセットを明確に定義できるため、採用のミスマッチを減らす効果も期待できます。

これはチーム全体の生産性向上に直結するマネジメント手法です。

スキルマップ導入で実現する組織・個人の5つのメリット

スキルマップの導入は、人材育成や人員配置の最適化という直接的な効果にとどまらず、組織全体に様々なメリットをもたらします。従業員のエンゲージメント向上から、業務プロセスの改善、さらには外部認証への対応まで、その効果は多岐にわたります。

ここでは、スキルマップを導入することで企業が得られる代表的な5つのメリットを具体的に解説します。

従業員の学習意欲やモチベーションが向上する

スキルマップによって、社員やメンバーは自身に求められるスキルと現在の到達レベル、そして次のステップが明確になります。目指すべきキャリアパスや習得すべきスキルが具体的に示されるため、学習に対するモチベーションが自然と高まります。

自身の成長を客観的な指標で確認できることは、達成感にも繋がります。

上司からのフィードバックも具体的になり、自身の努力が正当に評価されていると感じやすくなるため、エンゲージメントの向上を促す効果が期待されます。

組織全体のスキル不足を未然に防ぐ

組織全体のスキル保有状況を一覧で把握することで、特定のスキルをもつ人材が一部に偏っていたり、次世代のリーダー候補となる人材が不足していたりといった、組織的な課題が浮き彫りになります。これにより、将来の事業戦略上、重要となるスキルが不足するリスクを早期に察知し、計画的な育成や採用によって先手を打つことが可能です。

これは、企業の持続的な成長を支えるタレントマネジメントの観点からも極めて重要なメリットです。

客観的なデータに基づいた人事評価が可能になる

人事評価において、評価者の主観や印象が入り込む余地を減らし、公平性と透明性を高めることができます。あらかじめ定義されたスキル項目と客観的な評価基準に基づいて評価を行うため、従業員は評価結果に対する納得感を得やすくなります。

評価の根拠が明確であるため、フィードバック面談においても、具体的な強みや改善点を建設的に伝えることが可能です。

これにより、評価が育成へと直結する、本来あるべき評価制度の運用が実現します。

業務の属人化を防ぎ技術継承を促進する

特定の従業員しか対応できない業務が存在する「属人化」は、組織にとって大きなリスクです。

スキルマップは、属人化している業務に必要な専門知識や技術を洗い出し、組織全体で共有すべきスキルとして明確化します。そのスキルを複数の従業員が習得できるように育成計画を立てることで、多能工化を推進し、業務の安定性を確保します。

ベテラン社員が持つ暗黙知を形式知へと転換するプロセスは、円滑な技術継承や業務マニュアルの質の向上にも貢献します。

ISO9001などの認証取得や更新に対応できる

品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001では、業務の品質に影響を与える従業員の「力量」を明確にし、必要な教育訓練を実施・記録することが要求されます。

スキルマップは、この要求事項に完全に対応するツールとして活用できます。

「力量表」として、誰がどのようなスキルをどのレベルで保有しているかを証明する客観的な証拠となり、認証の取得や更新審査の際に、計画的な品質管理体制をアピールする有効な資料となります。

スキルマップ導入前に知っておきたいデメリットと注意点

スキルマップは多くのメリットをもたらす一方で、その導入と運用にはいくつかの課題や注意点も存在します。計画なく進めると、作成に多大な労力を費やしたにもかかわらず、全く活用されないまま形骸化してしまう失敗も少なくありません。

導入を成功させるためには、事前にデメリットを理解し、評価基準の設計や個人情報の取り扱いなど、慎重な準備と配慮が求められます。

作成や更新に多くの時間と手間がかかる

スキルマップをゼロから作成するには、対象業務の洗い出し、スキル項目の選定、評価基準の定義、全従業員への評価実施と、多くのステップを踏む必要があり、相応の時間と労力がかかります。また、ビジネス環境や従業員のスキルは常に変化するため、一度作成して終わりではなく、定期的な更新作業が不可欠です。

この運用負荷を軽視すると、情報がすぐに陳腐化し、実態と乖離した使えないツールになってしまうため、持続可能な運用方法をあらかじめ設計しておく必要があります。

評価基準が曖昧だと従業員の不満につながる

スキルマップの生命線とも言えるのが、客観的で明確な評価基準です。

「理解している」「対応できる」といった抽象的な表現では、評価者によって解釈が異なり、評価の公平性が損なわれます。

このような曖昧な基準は、従業員間に不公平感や上司への不信感を生む大きな原因となり、モチベーションの低下を招きかねません。

「一人でマニュアルを見ずに作業を完了できる」など、誰が判断しても同じ結果になるような、具体的な行動レベルでの判断基準を設定することが極めて重要です。

スキル評価が目的化し本来の育成目標を見失うことがある

スキルマップを導入・運用する過程で、マップの項目を埋めることや、より高いレベルの評価を得ること自体が目的となってしまうことがあります。

従業員が評価のための行動に終始し、本来の目標である「実務能力の向上」や「組織への貢献」といった視点を見失ってしまう危険性があります。スキルマップはあくまで人材育成のための「手段」であり、それ自体が「目的」ではありません。

評価結果をいかにして個人の成長と組織の発展に繋げるかという、本来の育成目標を常に意識することが求められます。

効果的なスキルマップを作成するための6つのステップ

効果的なスキルマップを作成するためには、思いつきで進めるのではなく、体系的な手順を踏むことが重要です。

ここでは、スキルマップの作り方について、目的設定から実際の作成、そして運用までを見据えた6つの具体的なステップに分けて解説します。

この作成手順というフレームワークに沿って、関係者を巻き込みながらスケジュールを立てて進めることで、実用性の高いスキルマップの設計が可能になります。

ステップ1:導入目的を明確に定義する

スキルマップ作成の最初のステップは、「なぜスキルマップを導入するのか」という目的を明確に定義することです。

「技術継承を円滑に進めたい」「若手の人材育成を体系化したい」「公平な評価制度を構築したい」など、自社が抱える具体的な課題と結びつけて目的を設定します。

目的が複数ある場合は、どれを最も優先するのか関係者間で合意形成を図ることが重要です。ここで定義した目的が、後続のスキル項目の選定や評価基準を設定する際のブレない軸となります。

ステップ2:対象業務に必要なスキル項目を洗い出す

設定した目的に基づき、スキルマップで管理する対象部署や職種を決め、その業務を遂行するために必要なスキルを網羅的にリストアップします。

この際、いきなり細かい項目を挙げるのではなく、「専門知識」「技術・技能」「対人スキル」といった大分類から始め、徐々に具体的な業務内容へと細分化していくと整理しやすくなります。

管理職の視点だけでなく、現場で実際に業務を行っている従業員の意見もヒアリングし、実態に即した評価項目を洗い出すことが、使えるスキルマップにするための要件定義の鍵です。

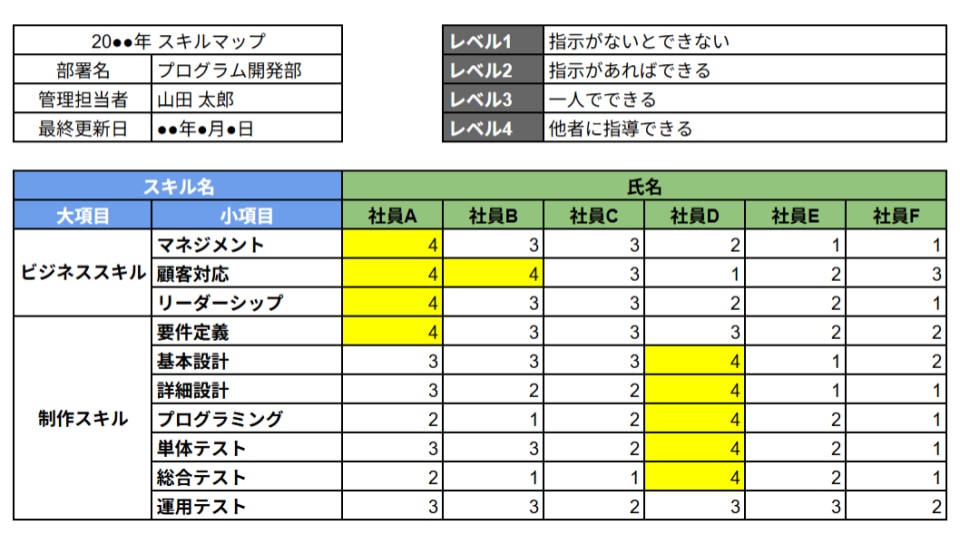

ステップ3:スキルの習熟度を測る評価基準を設定する

洗い出したスキル項目ごとに、その習熟度を測るための客観的な評価基準を設定します。

一般的には、

- レベル1:指示がないとできない

- レベル2:指示があればできる

- レベル3:一人でできる

- レベル4:他者に指導できる

といった4段階や5段階のレベル分けが多く用いられます。

重要なのは、各レベルが具体的にどのような状態なのか、誰が読んでも同じ解釈ができるようにスキル基準を言語化することです。

この指標の明確さが、スキルマップの信頼性を担保します。

ステップ4:誰が評価するのか評価者を決める

評価基準を定めたら、次にその基準に沿って「誰が」「どのように」評価を行うのか、評価方法と評価者を決定します。

一般的な方法としては、

- まず従業員本人が自己評価を行い

- その内容を踏まえて直属の上司であるリーダーや管理職が最終的な評価を下す

という二段階の形式がとられます。

自己評価のプロセスを挟むことで、従業員自身にスキルアップへの当事者意識を促す効果があります。

評価者となる管理職には、事前に評価基準の目線合わせを十分に行っておくことが不可欠です。

ステップ5:フォーマットに沿ってスキルマップを作成する

これまで決めてきた導入目的、スキル項目、評価基準、評価者といった要素を、具体的なフォーマットに落とし込んでスキルマップを完成させます。

Excelなどを用いる場合、縦軸に従業員名、横軸にスキル項目を配置したマトリクス形式が一般的です。各セルに評価レベルを数字で入力し、レベルごとに色分けを行うなどの工夫をすると、個人や部署全体のスキルの保有状況が視覚的に把握しやすくなります。

誰が見ても分かりやすいフォーマットを心がけることが、その後のスムーズな活用に繋がります。

ステップ6:定期的に内容を見直し更新する

スキルマップは一度作成したら終わりではありません。事業内容の変化や新しい技術の登場に伴い、組織に求められるスキルも変化します。

また、従業員のスキルレベルも日々の業務や研修を通じて向上していきます。そのため、半期に一度や年に一度など、定期的に評価を見直す機会を設け、常に情報を最新の状態に保つことが重要です。

スキル項目や評価基準そのものも、陳腐化していないか定期的に見直しを行い、実態に合わせて改善していく運用が求められます。

スキルマップの作り方はこちらの記事でも解説しています。

↓

スキル管理は人材戦略の土台!目的・メリット・スキルマップの作り方・ツール

すぐに使えるスキルマップのテンプレート【Excel形式】

スキルマップを一から作成するのは、項目や評価基準の設計に手間がかかります。そこで、公的機関などが無料で提供しているテンプレートを参考にすると効率的です。

これらのテンプレートはExcelやスプレッドシート形式で提供されており、ダウンロードしてすぐに利用を開始できます。

自社の状況に合わせてカスタマイズする際の土台として、その使い方を理解しておくと便利です。

厚生労働省が提供する職業能力評価シート

厚生労働省は、様々な業種・職種に対応した「職業能力評価シート」をウェブサイトで公開しています。参考↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syokunou/0000093584.html

このシートは、事務系職種から専門職まで幅広くカバーしており、各職務で求められる能力が体系的に整理されています。スキル項目だけでなく、それぞれのレベルを判断するための具体的な基準も例示されているため、自社で評価基準を設定する際に非常に参考になります。

Excel形式で提供されているため、自社の実情に合わせて自由に項目を追加・修正して活用することが可能です。

情報処理推進機構(IPA)が公開するスキル標準

IT業界の企業であれば、情報処理推進機構(IPA)が策定・公開している「ITスキル標準(ITSS)」が非常に役立ちます。参考↓

https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/plus-it-ui/itss/index.html

ITSSは、IT人材に求められる専門分野と能力レベルを7段階で定義した包括的な指標です。

このスキル標準をフレームワークとして活用することで、自社のITエンジニアに必要なスキル項目を網羅的に洗い出し、客観的な評価基準を設けることが容易になります。

IT人材の育成体系や評価制度を構築する上で、強力な羅針盤となるでしょう。

【職種別】スキルマップの項目設定例

スキルマップに設定すべき評価項目は職種によって大きく異なります。

ここでは代表的な職種を取り上げ、どのような種類のスキルを項目として設定すればよいのか具体的な例を紹介します。

専門知識や技術などのテクニカルスキルだけでなくコミュニケーション能力といったヒューマンスキルもバランス良く盛り込むことが実践的なスキルマップを作成する上でのポイントです。

営業職に求められるスキルの項目例

営業職のスキルマップでは、商談の各フェーズで必要となる能力を項目化します。

具体的には、「自社商品・サービス知識」「業界・市場知識」といった基礎知識に加え、「ヒアリング力・課題発見力」「プレゼンテーション能力」「提案書作成スキル」といった提案活動に関するスキルが挙げられます。

さらに、「クロージング力」「関係構築力」といった顧客との折衝能力や、売上目標を達成するための「計数管理能力」、新規顧客開拓に繋がる「マーケティングの基礎知識」なども重要な評価項目となります。

ITエンジニアに求められるスキルの項目例

ITエンジニアのスキルは専門性が高く多岐にわたるため、担当領域に応じて項目を具体化する必要があります。

ソフトウェア開発職であれば、「プログラミング言語(Java、Python等)」「フレームワーク・ライブラリ知識」「データベース設計・SQL」「テスト技法」などが主な項目です。

インフラエンジニアであれば、「OS(Linux、Windows)」「ネットワーク(TCP/IP)」「クラウド(AWS、Azure)知識」などが中心となります。

これらに加え、全エンジニア共通で「要件定義」「セキュリティ知識」「プロジェクトマネジメント」なども重要なスキルです。

製造業の技術職に求められるスキルの項目例

製造業の工場で働く技術職や作業者のスキルマップでは、安全・品質・生産性に関わる項目が中心となります。

具体的な項目例としては、「担当設備の操作・保守スキル」「図面読解能力」「品質管理手法(QC7つ道具など)の知識と実践」「5S活動の実践」「安全衛生に関する知識」などが挙げられます。

生産管理や生産技術の担当者であれば、さらに「工程設計」「原価管理」「トヨタ生産方式などの改善手法の理解」といった、より専門的な項目も必要になります。

建設業の施工管理などでも応用が可能です。

事務職・バックオフィスに求められるスキルの項目例

事務職やバックオフィス部門のスキルは、部署の機能によって専門性が異なります。

全社共通の基礎スキルとして「PCスキル(Word,Excel,PowerPoint)」「ビジネスマナー」「情報セキュリティ知識」などが挙げられます。

専門スキルとしては、経理なら「簿記知識」「月次・年次決算業務」、人事・労務なら「労働関連法規の知識」「社会保険手続き」、法務なら「契約書レビュー」などがあります。

企画職の「資料作成・プレゼン能力」や、海外事業部での「英語力」なども重要なスキル項目です。

スキルマップを効果的に活用するための3つのポイント

スキルマップは、作成すること自体がゴールではありません。

作成したマップをいかに日々の業務や人材育成に活かしていくかが最も重要です。

せっかく作ったスキルマップを形骸化させず、組織の成長に繋がる生きたツールとして機能させるためには、いくつかの活用方法のポイントがあります。

ここでは、成功事例にも共通する効果的な活用法を3つ紹介します。

評価結果を本人にフィードバックし育成計画に繋げる

スキル評価を実施した後は、その結果を必ず本人にフィードバックする場を設けます。

1on1ミーティングなどを活用し、評価の根拠を具体的に示しながら、本人の自己評価との間にギャップがないかを確認します。

その上で、現在の強みと今後強化すべき点を共有し、本人のキャリア志向も踏まえながら、具体的な育成計画を一緒に立てていきます。

例えば、特定の研修への参加や、業務に関連する資格の取得を目標とするなど、次のアクションに繋げることが重要です。

現場の従業員の意見を取り入れて項目を作成する

スキルマップが形骸化する大きな原因の一つに、内容が現場の業務実態と乖離しているケースが挙げられます。

管理職だけでスキル項目を決定してしまうと、机上の空論となり、従業員の納得を得られません。作成段階から現場の従業員を巻き込み、ヒアリングやワークショップを通じて意見を積極的に取り入れることが不可欠です。

現場の視点で作成されたスキルマップは、従業員にとって「自分たちのためのツール」という当事者意識を醸成し、その後の活用を円滑にします。

スキル管理システムを導入して運用の手間を削減する

従業員数が数十名を超える規模になると、Excelでのスキルマップ管理は、更新や集計、分析にかかる手間が膨大になり、運用が滞りがちになります。

このような場合は、スキル管理に特化したクラウドサービスの導入を検討する価値があります。タレントマネジメントシステムなどを活用すれば、スキルデータの一元管理や更新作業が効率化され、管理者の負担を大幅に削減できます。

カオナビなどのサービスでは、スキルと他の人事情報を掛け合わせて分析することも可能で、より戦略的な人材配置に繋がります。

まとめ

スキルマップは、従業員の能力を可視化し、客観的なデータに基づいた人材育成や組織開発を実現するための有効なツールです。導入することで、従業員のモチベーション向上や業務の属人化防止など、多くのメリットが期待できます。

本記事で紹介した作り方のステップや職種別の項目例を参考に、自社の課題解決に繋がるスキルマップを作成し、継続的に運用していくことが重要です。

Excelでのスモールスタートから始め、将来的にはカオナビのような専門システムの活用も視野に入れるとよいでしょう。

スキル管理で明確になった育成課題の解決にはイー・コミュニケーションズにご相談を

上記記事でスキル管理によって、社員にどんな教育が必要かを洗い出すことができると述べてきました。「何を学ばせるか」が明確になったら、次はそれを「どう学ばせるか」のフェーズです。効果的な方法が求められます。

学習方法の1つ「eラーニング」は、能力向上に役立つ知識系の効率的な学習に最適です。

eラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」では、人事管理に利用できるコンテンツ「ビジネスベーシック」をご用意しています。

「ビジネスベーシック」では、入社1年目~3年目までの社会人としての基本を学べる12コースを全45本の動画でご用意しています。

5~15分の動画と確認問題によって、スキマ時間で効率的に知識を定着させることができます。

管理用画面から受講状況やテスト結果が簡単に確認でき、様々な階層の方の受講も簡単に管理ができます。

ご興味をおもちの方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。