感情マネジメントとは?感情を理解し、行動に活かす心理的スキル

感情マネジメントとは、自分の感情を適切に理解し、それをコントロールして自身の行動や人間関係に役立てる心理的スキルです。仕事や日常生活で生じる様々な感情に適切に対処する能力は、個人のパフォーマンス向上だけでなく、組織全体の活性化にも繋がります。この記事では、感情マネジメントの基本的な概念から、ビジネスシーンでの具体的な重要性、そしてその能力を高めるための実践的な方法までを詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.感情マネジメントとは

- 2.ビジネスにおける感情マネジメントの重要性

- 2.1.円滑な対人関係の構築

- 2.2.精神的な健康の維持

- 2.3.コミュニケーションの質の向上

- 2.4.リーダーシップ能力の強化

- 2.5.ハラスメントの予防

- 2.6.組織全体の生産性向上

- 3.感情を適切に扱うための能力

- 4.感情を制御する方法

- 4.1.感情の複雑さと重要性を認識する

- 4.2.感情を言葉で表現する

- 4.3.物事の捉え方を変える

- 4.4.怒りの感情を管理する

- 5.感情マネジメント能力を向上させるアプローチ

- 5.1.自身の感情処理能力を把握する

- 5.2.自身のコミュニケーションスタイルを把握する

- 5.3.EQテストで感情の活用法を理解する

- 5.4.感情を効果的に利用する方法を学ぶ

- 5.5.感情マネジメントに関する研修の受講

- 6.社員教育にSAKU-SAKU Testingがおすすめ

感情マネジメントとは

感情マネジメントは、自分の感情を適切に認識・理解し、状況に応じて調整・活用するスキルです。

感情を押し殺すのではなく、内面で生じた感情を受け止めつつ、それに振り回されず冷静に行動を選択できる力を指します。ビジネスの現場では、ストレスや対人関係のトラブルを乗り越えるための重要な能力とされ、個人のパフォーマンス向上やチーム全体の協働促進にもつながります。また、感情マネジメント力が高い人は、他者の感情にも敏感に気づき、共感的に関わることができます。

ビジネスにおける感情マネジメントの重要性

ビジネスにおいて感情マネジメントは、個人のパフォーマンス向上だけでなく、組織全体の健全な機能に不可欠な要素として、その重要性が高まっています。

ここではビジネスシーンでの感情マネジメントの重要性やメリットを解説します。

円滑な対人関係の構築

感情マネジメント能力は、ビジネスにおいて良好な人間関係を築くための重要な鍵となります。自分の感情を適切に管理し、感情に流されることなく冷静に対応できることは、衝動的な言動や行動によるトラブルを未然に防ぎ、周囲に安心感を与えます。また、他者の感情を正確に読み取り、共感的に理解する能力は、相手の立場に立ったコミュニケーションを可能にし、信頼関係を深める上で極めて重要です。

例えば、部下がミスをした際に、自分の怒りや失望といった感情をそのままぶつけるのではなく、部下の意気消沈した感情を認識し、その上で適切なフィードバックを行うことができれば、部下は孤立感を感じることなく、前向きに改善に取り組むことができるでしょう。このように、感情マネジメントは、感情マネジメントは、職場で円滑な人間関係を維持し、チームの協力体制を高めるために欠かせない実践的スキルです。

精神的な健康の維持

感情マネジメントは、ビジネスパーソンが精神的な健康を維持する上で極めて重要な役割を果たします。ストレス社会と呼ばれる現代において、感情を適切に処理できないと、イライラや怒り、不安といったネガティブな感情を溜め込みやすくなります。これらの感情は、心身に大きな負担をかけ、精神的な不調や病気のリスクを高める可能性があります。感情マネジメントのスキルを習得することで、自身のストレスの原因を特定し、それに対して適切な対処法を講じることが可能となります。

例えば、感情が高ぶった際に深呼吸をする、一度その場を離れて冷静になる、自分の感情を客観的に言葉にするなどの具体的な方法を実践することで、感情の波に飲み込まれることなく、心の安定を保つことができます。感情の安定は、仕事のパフォーマンスを維持・向上させる上でも不可欠な要素と言えるでしょう。

コミュニケーションの質の向上

感情マネジメント能力は、ビジネスシーンでのコミュニケーションの質を大きく高めます。自分の感情を適切に認識し、コントロールできるようになることで、衝動的な発言や態度を避け、建設的な対話を進めることが可能になります。特に、怒りや不満といったネガティブな感情に囚われず、冷静に状況を分析し、自分の意見を論理的かつ穏やかに伝えるスキルは、相手に与える印象を大きく左右します。また、相手の感情を正確に理解し、共感を示す能力は、より深いレベルでの信頼関係を築く上で不可欠です。

例えば、部下の話を聞く際に、表面的な言葉だけでなく、その背景にある感情や意図を汲み取ることができれば、より的確なアドバイスやサポートを提供できるでしょう。

このように、感情マネジメントは、単なる会話のやり取りにとどまらず、互いの感情を尊重し理解し合うことで、質の高い効果的なコミュニケーションを可能にする実践的な土台となります。

リーダーシップ能力の強化

感情マネジメントは、リーダーシップ能力を強化する上で不可欠な要素です。

マネジメント層やリーダーは、部下やチームメンバーの模範となる存在であり、自身の感情を適切に管理できるかは、チーム全体の雰囲気やパフォーマンスに直結します。感情マネジメント能力が高いリーダーは、困難な状況に直面しても冷静さを保ち、感情に流されることなく論理的な意思決定を下すことができます。これにより、部下はリーダーに対して信頼感を抱き、安心して業務に取り組むことが可能になります。

また、部下一人ひとりの感情を理解し、共感する力は、個々のモチベーションを引き出し、チームの一体感を高める上で非常に重要です。部下の悩みや不安に寄り添い、適切なサポートを提供することで、エンゲージメントの向上にも繋がります。このように、感情マネジメントは、リーダーが自身の感情をコントロールし、それをチームメンバーとの関係構築や目標達成に活用するための実践的なスキルであり、リーダーシップの質を向上させる上で欠かせないものと言えるでしょう。

ハラスメントの予防

感情マネジメント能力は、職場におけるハラスメントの予防に直接的に貢献する実践的なスキルです。

ハラスメントの多くは、怒りや不満といった感情を適切にコントロールできないことに起因する衝動的な言動から発生する可能性があります。感情マネジメントのスキルを身につけることで、自身の感情の動きに気づき、それが行動に表れる前に立ち止まって考えることができるようになります。

感情マネジメントは、個人が感情的な行動を抑制し、他者の感情を尊重する意識を高めることで、ハラスメントの発生リスクを低減し、より健全な職場環境を築くための実践的な予防策となるのです。

組織全体の生産性向上

感情マネジメントは、組織全体の生産性向上に深く貢献する実践的なスキルです。職場の仕事はチームで進められることがほとんどであり、それを支えているのは関係者間の人間関係です。

組織のメンバーの感情マネジメント能力が高まると、目的に対して率直に意見を交わしながらも、感情的な軋轢のないコミュニケーションが可能になります。これにより、不必要な対立を避け、課題に集中して取り組むことができるため、意思決定の迅速化や問題解決の効率化に繋がり、結果として組織の生産性が向上します。

感情の安定は、集中力の維持や業務効率の向上にも直結し、社員一人ひとりのパフォーマンスが高まります。

また、ストレスの軽減は、メンタルヘルスの改善を促し、従業員のエンゲージメント向上にも繋がるため、長期的な視点で見ても組織の生産性向上に寄与すると言えるでしょう。このように、感情マネジメントは、個々の感情のコントロールだけでなく、組織全体として最適な成果を出すための重要な要素となります。

感情を適切に扱うための能力

感情を適切に扱うためには、複数の異なる能力を複合的に用いることが求められます。これらの能力は、自己の感情を認識し、状況に応じて活用し、理解し、適切に調整するための基盤となります。これらの能力をバランス良く高めることで、感情に振り回されることなく、自己の行動や対人関係をより良い方向に導くことが可能になります。ここでは感情を適切に扱うための能力を解説します。

感情を識別する力

感情を識別する力とは、自分自身と他者の感情を正確に認識する能力であり、感情マネジメントの土台となる非常に重要な力です。ビジネスシーンでは、自分の感情だけでなく、相手の感情を感じ取ることが特に重要です。

例えば、部下がミスをして意気消沈している時に、自分が怒りの感情を抱いていたとしても、部下の感情を識別できれば、さらに追い詰めるような言動を避けることができます。相手の感情を認識できると、自分の感情と折り合いをつけ、状況に応じた適切な対応を取ることが可能になります。感情の識別は、感情の微妙なニュアンスや、それがどのように行動に影響するかを理解する上で不可欠な力であり、これが乏しい場合、人間関係の摩擦やコミュニケーションの誤解が生じやすくなります。自分の感情に気づき、それを明確にすることは、感情をコントロールする第一歩であり、感情的になったときに「今、何を感じているのか?」と問いかけ、「イライラしているな」「悲しいな」などと具体的に言語化することで、感情の輪郭がはっきりし、客観的に捉えやすくなります。

感情を活用する力

感情を活用する力とは、自身の感情を適切な行動へと繋げ、状況に応じた感情を生み出す能力を指します。これは、単に感情を抑制するだけでなく、それを意図的に利用して成果に結びつける実践的な側面を持ちます。

例えば、仕事上で予期せぬ事態が発生し、動揺している状況において、冷静に振る舞うために落ち着いた感情を意識的に作り出すことなどが挙げられます。また、困難な状況にある部下に対し、過去の自身の類似経験と重ね合わせて深く共感する感情を生み出すことも、この能力の一環です。この能力が不足している場合、状況に応じた適切な振る舞いが難しくなり、感情が乱れた際にトラブルに発展しやすくなったり、他者への共感が乏しくなったりする可能性があります。感情を適切に活用できるリーダーは、自身の感情をポジティブな方向に向け、チームのモチベーションを高めることに繋がるでしょう。感情は単なる反応ではなく、目標達成のための強力な原動力となり得る力なのです。

感情を理解する力

感情を理解する力とは、自分や他者の感情の背景にある理由や意味、メカニズムを深く洞察する能力を指します。この力は、感情マネジメントにおいて不可欠な要素であり、感情の識別や活用をより効果的にするための基盤となります。自分の感情を理解するためには、なぜその感情が湧き上がったのか、何が引き金になったのか、その感情が自分に何を伝えようとしているのかを深く考えることが重要です。

例えば、怒りという感情は、多くの場合、不安や悲しみ、悔しさといった「一次感情」が自分の許容範囲を超えたときに「二次感情」として表れるとされています。このメカニズムを理解することで、表面的な怒りにとらわれず、その根源にある感情に対処できるようになります。同様に、他者の感情を理解する際には、相手の言葉や表情だけでなく、その背景にある状況、価値観、経験などを考慮し、共感的に捉えることが求められます。この感情を理解する力が高まることで、より深い人間関係を築き、より適切なコミュニケーションが可能になり、ビジネスにおける様々な課題解決にも貢献する実践的な能力となるでしょう。

感情を調整する力

感情を調整する力とは、自身の感情を無理に抑え込むのではなく、目的に応じて感情との付き合い方を工夫し、適切な状態へと導く能力を指します。これは、瞬間的な感情に振り回されることなく、自身の意思に基づいて感情を制御し、最終的な振る舞いを決定する力と言えるでしょう。感情調整には、感情が生じるプロセスに介入する様々な実践的な戦略があります。

例えば、感情的に不快な状況を避ける「状況選択」や、状況に働きかけて感情的影響を調整する「状況修正」があります。状況選択は自分が置かれる環境や場面を意識的に選ぶことで、感情的に不快な状況を避けることです。状況修正は現在の環境や状況に自分から働きかけて感情に与える影響を変えることです。

また、注意の向け方を変えたり、気晴らしをしたりする「注意配分」、出来事の意味づけを変える「認知的変化(リフレーミング)」も有効です。感情が高ぶった後に、その表出(表情、行動)や生理的な反応を調整する「反応調整」も重要です。深呼吸をする、衝動的な発言を抑えるといった行動がこれに当たりますが、単に感情を抑圧するだけでは心身に負担をかける可能性があるため、状況に応じて適切な方法を柔軟に選ぶことが大切です。感情調整の能力が高い人は、どんな状況でも冷静さを保ち、適切な行動を取ることができ、良好な人間関係や心の健康を維持する上で不可欠な能力となります。

感情を制御する方法

感情を適切に制御することは、ストレスの軽減、人間関係の改善、そしてビジネスにおけるパフォーマンス向上に繋がります。感情をコントロールする方法は、単に感情を抑え込むことではなく、その感情を受け入れ、冷静に把握し、建設的な方向へと導くための実践的なアプローチです。そのためには、まず感情の複雑性と重要性を認識し、感情を言葉で表現し、物事の捉え方を変えるといった具体的な行動が有効です。ここでは感情を制御する方法を見ていきます。

感情の複雑さと重要性を認識する

感情の複雑さと重要性を認識することは、感情マネジメントの出発点であり、感情を適切に制御するための基盤となる実践的なステップです。私たちは日々の生活の中で「嬉しい」「楽しい」といったポジティブな感情から、「悲しい」「怒り」「不安」といったネガティブな感情まで、多種多様な感情を経験しています。

感情は単なる心の動きではなく、私たちの行動を動機づけ、意思決定に影響を与え、人間関係を形成する上で不可欠な要素です。感情は脳内の神経伝達物質が関与しており、思考や行動に大きな影響を及ぼします。

例えば、怒りは、表面的な感情の裏に、不安や悲しみ、悔しさといった別の感情が隠れている場合があります。このような感情の多層性を理解し、自分が感じている感情が一つではないこと、そしてその感情がなぜ生じたのかを深く洞察することが重要です。

感情を否定したり、無視したりするのではなく、それぞれの感情が持つ意味や役割を認識することで、感情に振り回されることなく、より建設的に感情と向き合い、適切に制御するための土台を築くことができます。

感情を言葉で表現する

感情を言葉で表現することは、感情を制御するための効果的な方法の一つであり、自己理解を深め、他者とのコミュニケーションを円滑にする実践的なスキルです。自分の感情を的確に言葉にできる人は、漠然とした「モヤモヤする」という感覚ではなく、「焦りを感じている」「嫉妬心がある」といった具体的な形で感情の輪郭を明確にできます。これにより、感情を客観的に捉え、冷静に向き合うことができるようになります。感情を言葉にすることで、感情が自分の内側から外在化され、自分との間に距離が生まれるため、客観的に分析しやすくなります。特に、ネガティブな感情ほど丁寧に言葉を選んで表現することが、感情管理のレベルを高めるポイントです。例えば、怒りを感じたときに、ただ「ムカつく」と表現するのではなく、「〇〇という状況に対して、私は△△という理由で不満を感じている」というように具体的に表現することで、感情の原因を特定し、問題解決に向けた具体的な行動を検討できるようになります。また、他者に感情を言葉で伝えることは、誤解を防ぎ、相手に自分の状態を理解してもらう助けとなり、より健全な人間関係の構築にも繋がります。

物事の捉え方を変える

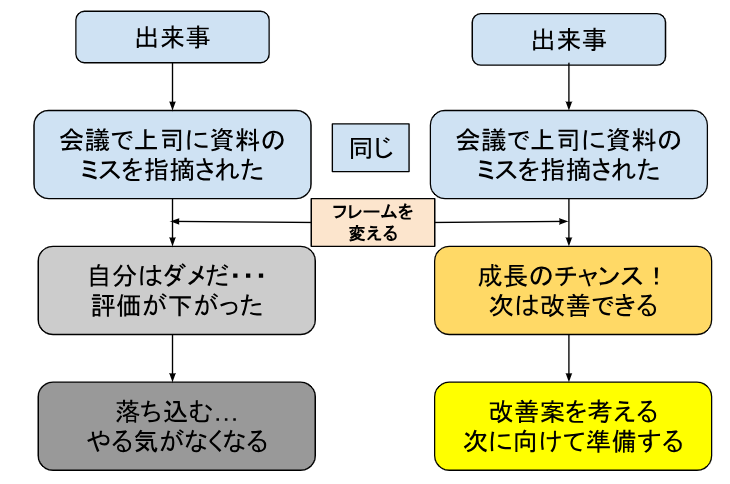

物事の捉え方を変えることは、感情を制御するための非常に強力な実践的方法であり、「リフレーミング」として知られています。リフレーミングとは、ある出来事や感情に対して、異なる視点から考え直し、その意味を変化させる心理技法です。この手法を用いることで、ネガティブな状況や感情をポジティブなものに変換し、新たな意味や可能性を見出すことができます。

例えば、仕事でミスを連発して大きく落ち込んでいる場合、自分を責めるのではなく、「この失敗から何を学び、次にどう活かすか」という視点に切り替えることで、それを自己成長の機会と捉え直すことが可能です。同様に、自信がない部分を「おおらか」「器が大きい」といった肯定的な側面として捉え直すこともできます。リフレーミングは、ストレスや不安を軽減し、より良い思考パターンを育む効果があります。具体的には、ネガティブな状況に際して、もし尊敬する人だったらどう考えるか、あるいは「もし可能であれば」と仮定して最初に何をすべきかを考えることで、現状を打開する新たな視点を発見できるでしょう。このように、物事の捉え方を変えることで、感情的な反応を変化させ、より建設的な行動へと繋げることが可能となります。

【リフレーミングの一例】

怒りの感情を管理する

怒りの感情を管理することは、感情を制御するための特に重要な方法の一つであり、アンガーマネジメントと呼ばれます。アンガーマネジメントとは、怒りの感情と上手に付き合い、衝動的な言動をコントロールして建設的に表現するための心理トレーニングです。怒りそのものを否定するのではなく、怒る必要のあることは適切に怒り、怒る必要のないことは怒らないようにすることが目的です。怒りの感情は6秒以上続かないと言われており、カッとなった瞬間に心の中で6秒数える、深呼吸をする、その場を離れるタイムアウトといった具体的なコントロール方法が有効です。また、怒りの原因となる問題を特定し、その解決方法を模索することも重要です。

例えば、自分の「~であるべき」という理想と現実とのギャップが怒りの引き金となることがあるため、自分の怒りのパターンやトリガーを理解し、それに対してどう対処するかを事前に決めておくことが有効です。怒りを言葉で表現したり、問題解決スキルを養ったりすることも、怒りの感情を健全に管理し、職場での人間関係の悪化やハラスメントの予防に繋がる実践的な方法です。

感情マネジメント能力を向上させるアプローチ

感情マネジメント能力を高めるアプローチがあります。自分の感情の扱い方やコミュニケーションの特徴を理解し、感情の活かし方を学ぶことで、具体的な改善策を見つけることができます。ここでは、感情マネジメント能力を向上させるための方法をご紹介します。

自身の感情処理能力を把握する

自身の感情処理能力を把握することは、感情マネジメント能力向上のための最初の重要な方法です。感情マネジメントを効果的に行うためには、まず「感情とは何か」について深く理解し、自分の感情がどのような場面で揺れ動くのかを知ることが不可欠です。

特に、うまく付き合えていないと感じる感情、例えば怒りや不安などについては、その感情が起こる原因や、それによって引き起こされる行動のパターンを把握しておくことで、具体的な対処方法が見えやすくなります。感情が起こった際の身体感覚にも意識を向けることで、感情が発しているメッセージをより深く理解できる場合があります。自分の感情処理能力を客観的に評価し、どのような感情の傾向があるのか、どのような状況で感情的になりやすいのかを認識することは、感情をコントロールし、健全に扱うための出発点となるでしょう。この自己認識を深めることで、感情に振り回されることなく、自身の感情と効果的に向き合うための実践的な基盤を築くことができます。

自身のコミュニケーションスタイルを把握する

自身のコミュニケーションスタイルを把握することは、感情マネジメント能力を向上させる上で重要な方法の一つです。

感情はコミュニケーションの背景に常に存在し、その伝え方や受け取り方に大きな影響を与えます。自分のコミュニケーションスタイルが、感情を適切に表現しているか、あるいは感情的な摩擦を引き起こしやすいものになっていないかを客観的に見つめ直すことが大切です。

例えば、自分の感情をストレートに伝えすぎて相手を不快にさせてしまう傾向があるのか、それとも感情を抑え込みすぎて本音が伝わらないことが多いのかなど、自身の特性を明確にすることが、改善への第一歩となります。コミュニケーションスタイルを把握することで、感情とより健全な関係を築き、他者との円滑な対話に繋げることができます。相手の感情を理解し、尊重した上で、自分の感情を適切に表現する「アサーティブ・コミュニケーション」などを学ぶことも、この能力向上に役立つ実践的なアプローチと言えるでしょう。

EQテストで感情の活用法を理解する

EQテストの活用は、感情マネジメント能力を向上させる効果的な方法の一つであり、自身の感情知能(EQ)を客観的に把握し、感情の活用法を理解する上で非常に役立ちます。EQとは、自分や他者の感情を正しく理解し、それを上手に調整する力を指します。EQテストを受けることで、自分の感情の識別、利用、理解、調整といった4つの側面において、どの部分が強く、どの部分に課題があるかを明確にできます。

例えば、自分の強みとして「他者の感情を識別する力」が高いことが分かれば、それを活かしてチーム内の人間関係構築に貢献できますし、逆に「感情を調整する力」が低いと判明すれば、そのスキルを意識的に高めるためのトレーニングに注力するといった具体的な行動に繋げられます。テスト結果は、自身の感情パターンや特性を深く理解するための指針となり、感情をより効果的にビジネスや日常生活で活用するための実践的なヒントを提供してくれます。EQテストは、自己成長の機会として、感情マネジメントスキルを高めるためのロードマップを描く上で重要なツールです。

感情を効果的に利用する方法を学ぶ

感情を効果的に利用する方法を学ぶことは、感情マネジメント能力を向上させるための実践的なステップです。感情は単なる心の動きではなく、行動の原動力や意思決定に影響を与える重要な要素です。感情を上手に使うことは、感情マネジメント能力を高める大切なポイントです。感情はただの気持ちではなく、行動や判断に影響します。まずは、職場で上司がポジティブな感情を活かす場面を参考にしたり、どういう感情が目標達成につながるか常に意識を持つことが効果的です。

例えば、困難な課題に直面した際に、不安や焦りといったネガティブな感情に囚われるのではなく、「これは成長のチャンスだ」と捉え直し、挑戦への意欲に変えるといった実践が挙げられます。また、自分の感情パターンを理解し、やる気が出やすい時間帯やシチュエーションを把握することで、それに合わせた仕事の組み立て方を考えることも、感情を効果的に利用する一例です。感情をコントロールするというと、ネガティブな感情を抑え込むことばかりに目が行きがちですが、喜びや楽しさといったポジティブな感情も意識的に感じ、それらを最大限に活かすことで、仕事の質や生産性を高めることができるでしょう。このように、感情を「敵」としてではなく「味方」として捉え、積極的に活用していく視点をもつことが、感情マネジメント能力向上に繋がる重要な方法となります。

感情マネジメントに関する研修の受講

感情マネジメント研修を受けることは、感情マネジメント能力を体系的に高める効果的な方法です。研修では、感情マネジメントの基本的な定義から、ビジネスシーンにおける重要性、そして具体的な感情の識別、活用、理解、調整といったスキルを実践的に学ぶことができます。特に、マネジメント層やリーダーを目指す方々にとっては、自身の感情をセルフマネジメントし、チームに良い影響を与えるための方法を学習する絶好の機会となります。

研修プログラムでは、座学だけでなく、演習やフィードバックを通じて、自分の感情パターンや他者とのコミュニケーションスタイルを深く理解し、実務で活用できる「感情マネジメント・チェックリスト」を作成するといった具体的なアウトプットが得られる場合もあります。また、近年注目されているアンガーマネジメントやマインドフルネスといった、感情のコントロールに特化した研修も存在し、職場でのハラスメント防止やストレス軽減にも繋がる実践的なスキルを習得できます。専門家による指導のもと、自身の感情と向き合い、適切な対処法を学ぶことで、感情に振り回されることなく、より建設的に仕事や人間関係に取り組めるようになるでしょう。

社員教育にSAKU-SAKU Testingがおすすめ

社員教育にイー・コミュニケーションズのeラーニングプラットフォーム「SAKU-SAKU Testing」がおすすめです。

「SAKU-SAKU Testing」は自社で作成した教材を搭載して利用できるので、教育プラットフォームとして活用することが可能です。

また、自社コンテンツを搭載するeラーニングプラットフォームとしての利用以外に、あらかじめ社員教育に必要な教材がパッケージ化されている「サクテス学びホーダイ」など、さまざまなニーズに対応したeラーニングのご提案が可能です。

ご興味をおもちの方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。