X理論・Y理論、重要なのはどっち?モチベーション理論をわかりやすく解説

組織の中で人が働く際に、どのようにモチベーションを高め効率的な成果を上げるかは、多くの経営者やマネージャーにとって大きな関心事です。従業員のやる気を引き出し、職場環境をより良くするためのマネジメント理論の一つとして「X理論」と「Y理論」が広く知られています。これらの理論は、組織マネジメントや人材育成、リーダーシップの在り方に大きな影響を与えていますが、果たして現代のビジネスシーンではどちらがより重要なのでしょうか。本記事では、X理論とY理論の基本的な違いと特徴を分かりやすく解説し、理論ごとの活用法や現代企業での実践的な取り入れ方についてご紹介します。

目次[非表示]

- 1.モチベーション理論の基礎をわかりやすく解説

- 1.1.マグレガーによる理論提唱の背景

- 1.2.X理論の概要とその特徴

- 1.3.Y理論とは何か

- 1.4.Z理論の基礎知識

- 2.X理論・Y理論の違いとそれぞれの活用例

- 2.1.X理論の企業での具体例

- 2.1.1.金融業界:高いコンプライアンスとリスク管理が求められる環境

- 2.1.2.製造業:品質と安全の担保に向けた厳格な工程管理

- 2.1.3.コールセンター・カスタマーサポート業界:応対品質の均質化を重視

- 2.1.4.物流・運輸業界:安全第一を徹底するための厳格なルール運用

- 2.2.Y理論の企業での具体例

- 3.マズローの欲求階層説との関係と他の理論との比較

- 3.1.マズローの欲求階層説との関係

- 3.2.ハーズバーグの二要因理論との比較

- 3.3.その他の理論との比較

- 3.3.1.1. マクレランドの達成動機理論(欲求理論)

- 3.3.2.2. 強化理論(スキナーのオペラント条件付け)

- 4.X理論・Y理論どっちが自社に適しているかを見極めるポイント

- 4.1.組織の特徴から考える理論の選び方

- 4.2.従業員や職種によって使い分ける視点

- 4.2.1.新人や未経験者の場合(X理論向き)

- 4.2.2.経験者・専門職の場合(Y理論向き)

- 4.3.X理論・Y理論 どちらが自社に向いているか?判断のためのチェックリスト

- 4.3.1.【X理論が適しているか確認するチェック項目】

- 4.3.2.【Y理論が適しているか確認するチェック項目】

- 4.3.3.【補足:理論の“使い分け”が必要なケース】

- 5.まとめ

- 6.社員のモチベーションアップの研修に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください

モチベーション理論の基礎をわかりやすく解説

モチベーション理論とは、従業員のやる気や働く意欲に注目し、それを高める働きかけを体系的にまとめた考え方です。

具体的には、X理論とY理論が代表的であり、これらは人間の本質や行動の前提を異なる角度から捉えています。そのため、仕事に対する姿勢や使命感によって、最適なマネジメントスタイルも変わります。つまり、一律の管理方法ではなく、従業員一人ひとりの動機や背景にわかりやすく配慮し、柔軟に対応することが重要です。

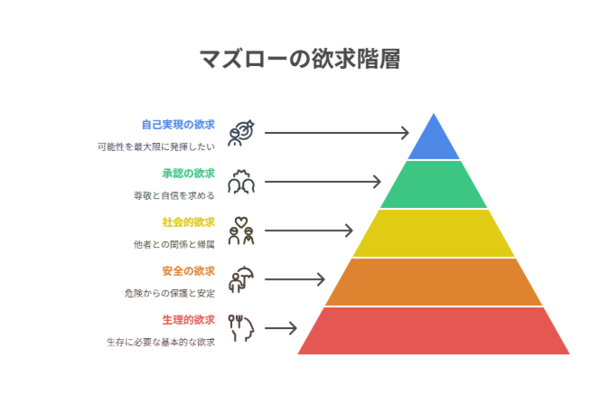

マズローの欲求階層説とは、人間の欲求が段階的に構成されているという理論であり、生理的欲求から自己実現の欲求まで五つの段階があるとされています。

職場では、マズローの理論を活用し、従業員がどの欲求段階にあるかを見極めて、それに応じたモチベーション向上策を取ることが大切です。このような知識をもつことで、社員の多様な価値観やニーズにわかりやすく対応し、より効果的な組織運営が実現できるようになるでしょう。

マグレガーによる理論提唱の背景

ダグラス・マグレガーは1950年代に、従来の管理手法に対する問題意識から「マグレガーのX理論とY理論」を提唱しました。当時の職場環境は、工場労働など反復的で単純な作業が主流であり、労働者は管理者の指示に従うだけの存在として捉えられがちでした。こうした背景の中で、マグレガーは人間の行動や動機づけについての理解が不十分であることに疑問を投げかけました。

マグレガーのX理論とY理論は、労働者に対する固定観念を乗り越え、彼らを受け身の存在ではなく自発的に行動できる主体として再評価する視点を示しています。特にY理論は、労働者が自己実現を目指して創造的かつ積極的に働く能力をもっていることを強調しており、働き手を尊重しその成長を支援することが、組織全体の生産性や創造性の向上につながるという考え方です。

さらにマグレガーは、マズローの欲求階層説にも注目し、人間の欲求段階の違いに応じた適切なマネジメントの重要性を指摘しました。これにより、マグレガーのX理論とY理論は、現代における多様な働き方や人材活用の考え方に影響を与え、組織運営の新たな指針となっています。

X理論の概要とその特徴

X理論とは、人間は本質的に仕事を嫌い、外部からの明確な指示や管理がなければ十分な成果を上げられないという前提に基づいたマネジメント理論です。この考え方は、労働者の動機を性悪説的にとらえている点が特徴です。X理論では、給料などの報酬や罰則を利用し、従業員が指示通りに業務を遂行することを重視します。そのため厳しい監督や明確なルールの下で管理を行うスタイルが中心となります。

この理論は、業務の効率化やルールの厳守が重要な場面、例えばはじめての業務を担当する社員や規律の維持が不可欠な現場などで有効に機能します。

一方で、X理論に偏りすぎると、従業員の自主性や創造力が抑制され、やる気の低下や離職リスクの増加といったデメリットも出てきます。そのため、状況に応じてY理論など他のマネジメント手法も組み合わせ、バランス良く運用することが重要です。

Y理論とは何か

Y理論とは、従業員が本来、仕事に対して積極的に取り組み、自らの目標達成や自己成長を求める存在であるという性善説に基づくマネジメント理論です。

この考え方では、社員一人ひとりを信頼し、自主性や創造性を尊重した組織運営が求められます。

Y理論のメリットとしては、従業員のやる気や主体性を引き出すことで職場のモチベーションが高まり、生産性向上や従業員満足度の向上に効果がある点が挙げられます。また、協調性や社内の信頼関係が育まれやすく、長期的には企業全体のパフォーマンス向上に寄与します。しかし、Y理論はすべての職場や人材に適するわけではなく、従業員の経験や業務内容に合わせて柔軟に取り入れることが重要です。

Z理論の基礎知識

Z理論は、アメリカの経営学者ウィリアム・オオウチが日本型経営をモデルとして提唱した理論で、日本企業の特徴に根ざしたマネジメント手法です。

Z理論が重視するのは、経営と従業員の信頼関係や長期的な雇用、組織全体の調和といった日本独自の企業文化です。この考え方は、従業員の集団意識やチームワークを重要視し、個人の自己実現だけでなく組織全体の安定と発展を目指します。管理は厳格というよりも、相互の信頼や責任感に基づいて組織の効率が維持されることが特徴です。

また、Z理論では長期雇用や終身雇用といった日本の雇用慣行が多くの企業に取り入れられており、人材の成長や定着に重点を置いた経営手法とされています。こうした日本の企業文化と深い関わりがあるため、Z理論は特に日本の経営に適しているものの、個人主義が強かったり労働市場が流動的な他国では必ずしも同じように機能しない可能性もあります。

X理論・Y理論の違いとそれぞれの活用例

X理論とY理論は、従業員の動機づけに対する基本的な捉え方に明確な違いがあります。X理論は、人間は本来仕事を嫌う傾向があり、指示や監督がなければやる気を維持できないと考えられています。そのため、製造業の現場や大量生産を必要とする工場などでは、X理論が有効に機能する例が多く見られます。

一方、Y理論は、従業員は仕事に対して前向きであり、自主的に行動できると捉える性善説に基づいています。そのため、クリエイティブな業界やベンチャー企業では、Y理論が活用される例も多いです。企業の実情や目指す成果に応じて、X理論とY理論の違いを理解し、状況に合った理論を柔軟に選択・統合しながら活用していくことが、組織の活性化や生産性向上において重要です。

X理論の企業での具体例

X理論は、従業員が自主的に行動しないことを前提としたマネジメント理論であり、特に厳格なルール遵守が求められる業界において広く活用されています。以下では、業種ごとの代表的な管理手法を紹介します。

金融業界:高いコンプライアンスとリスク管理が求められる環境

金融業界では、顧客資産を取り扱うという責任から、内部統制や法令遵守が最優先事項となります。そのため、X理論に基づき、以下のような管理体制が整備されています。

- 業務マニュアルと標準化プロセスの徹底:業務フローや対応手順が明文化され、個々の裁量を最小限にする設計がなされている。

- 日次・週次での報告制度:業務進捗を定期的に報告することで、上司が常に現場状況を把握できる仕組み。

- コンプライアンス研修の義務化と評価連動:定期的な研修の受講履歴が人事評価に反映され、未受講者には指導が行われる。

製造業:品質と安全の担保に向けた厳格な工程管理

製造現場では、品質不良や事故のリスクを最小限に抑えるため、X理論に基づく統制型の業務運営が行われています。

- 作業手順の標準化とマニュアル遵守の義務化:一つひとつの工程が明確に定義されており、逸脱行為にはフィードバックが行われる。

- リアルタイムモニタリング:作業進行状況や異常を即座に上司が把握できる体制(例:アラーム装置やチェックリスト)を導入。

- 定期的な品質監査と是正措置:工程ごとに記録を残し、不適合があった場合には即座に改善活動が実施される。

コールセンター・カスタマーサポート業界:応対品質の均質化を重視

顧客対応を行う業務では、ブランドイメージの統一を図るため、X理論に基づく管理が必要とされます。

- スクリプトの使用と会話録音による監視:オペレーターの自由な判断ではなく、定型トークや応対フローに基づいた対応を義務づけ。

- モニタリング評価制度:通話内容が定期的にチェックされ、ルールから逸脱があった場合には個別指導が行われる。

- 数値目標とインセンティブの連動:応答時間、解決率などの定量指標に応じて報酬や評価が変動する設計。

物流・運輸業界:安全第一を徹底するための厳格なルール運用

運輸業界では、事故やトラブル防止の観点から、X理論に基づく安全と規律の管理が重視されます。

- 点呼・アルコールチェック・車両点検の義務化:日常業務において定型のチェック項目が課され、それに基づき出勤や業務開始が許可される。

- ドライブレコーダーやGPSによる行動記録:移動中の挙動が監視され、安全運転に違反が見られた場合は即座にフィードバック。

- 勤怠・休憩時間の強制管理:疲労による事故防止のため、法令に準じた厳格な労働時間管理が行われている。

Y理論の企業での具体例

Y理論では、従業員が本来もつ自己実現欲求・責任感・成長意欲を信じ、それを最大限に引き出す環境づくりを重視します。特に柔軟性・創造性・自律性が求められる業界において、Y理論に基づいた組織運営が効果的に活用されています。

IT業界:イノベーション促進と自律型労働への取り組み

IT業界では、プロジェクトごとに異なる業務内容やスピード感に対応する必要があるため、Y理論に基づいた柔軟で裁量のある働き方が導入されています。

- 裁量労働制・フレックスタイム制の導入:労働時間ではなく成果を重視する評価体系が一般的で、エンジニアやデザイナーなどが自らのペースで働ける環境が整えられている。

- リモートワーク・ハイブリッドワーク:時間・場所にとらわれず業務を進めることで、個々のライフスタイルに応じた働き方を実現。

- OKR(Objectives and Key Results)や1on1ミーティングの活用:自己設定した目標に対し、上司と定期的な対話を通じて進捗や方向性を確認し、内発的動機づけを高める。

クリエイティブ業界(広告・デザイン・映像など):創造性を最大化する自由度の高い組織運営

クリエイティブ分野では、個人の感性や発想が成果に直結するため、Y理論に基づいた自由でフラットな職場文化が構築されています。

- プロジェクト単位での役割選択制度:興味やスキルに応じて参加するプロジェクトを選べる制度により、従業員のやりがいと成果が両立されている。

- 評価基準の透明化とフィードバック重視:成果に対するフィードバックが重視され、上司と部下が対等に話し合える風土が醸成されている。

- オフィス環境やカルチャーへの投資:創造性を引き出すため、働きやすい空間設計や交流促進イベントが積極的に実施されている。

教育・人材開発業界:成長志向を支える自己啓発支援と信頼ベースのマネジメント

教育や研修、人材開発に関わる業界では、Y理論を体現するかのように、従業員一人ひとりの学びと成長のプロセスに寄り添ったマネジメントが行われます。

- キャリア面談や自己申告制度の活用:定期的なキャリアディスカッションを通じて、本人の志向に基づいた異動・育成計画が策定される。

- 資格取得や外部研修への支援:自己啓発に対する費用補助制度があり、自主的なスキルアップを促す仕組みが整備されている。

- 自己目標設定とチーム共有の習慣化:目標管理制度(MBOなど)を通じて、上司からの一方的な指示ではなく、自ら立てた目標に対する責任感が養われる。

スタートアップ・ベンチャー企業:信頼関係とスピード感を両立する組織文化

スタートアップ企業では、組織構造がフラットであることが多く、Y理論に基づいた信頼型マネジメントと権限委譲が積極的に導入されています。

- ジョブローテーションや兼任制度の活用:多様な経験を通じて、従業員の可能性を広げる方針が取られている。

- 成果報酬やストックオプション制度:個々の挑戦を支えるインセンティブ設計が、やる気と主体性を引き出す。

- ミッション・ビジョンの共創文化:経営陣と現場が一体となって企業理念を議論・浸透させることで、高いエンゲージメントを実現。

マズローの欲求階層説との関係と他の理論との比較

X理論とY理論は、マズローの欲求階層説と深く関連しています。ここでは、マズローの欲求階層説との関係やハーズバーグの二要因理論等のその他の理論との比較について解説します。

マズローの欲求階層説との関係

マズローは、アメリカの心理学者アブラハム・マズローのことで、彼が提唱したマズローの欲求階層説は、生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求の五段階の欲求モデルとして広く知られています(図参照)。仕事における動機づけを考えるうえで、個々の従業員がどの段階の欲求を抱いているかを把握することで、より的確なアプローチが可能となります。

X理論はこのマズローのモデルのうち、主に生理的欲求や安全欲求に焦点を当てています。すなわち、基本的な労働条件や報酬、安全な職場環境が確保されていない場合は従業員のモチベーションが低下しやすいため、それらの整備が不可欠であると考えられています。

一方、Y理論はマズローが示した社会的欲求、承認欲求、そして自己実現欲求の充足に重きを置いています。従業員が職場内で信頼関係を築き、認められ、成長や自己実現の機会を得られる環境を作ることが、より高いモチベーションや創造性を引き出す要因となるという立場です。

このようにマズローの欲求階層説とは、X理論・Y理論との関連性を理解する上で基盤となるものであり、それぞれの理論が欲求階層のどの段階に重きを置いているかを認識することで、従業員のやる気やパフォーマンスを高めるための適切なマネジメント戦略の策定に役立ちます。

ハーズバーグの二要因理論との比較

ハーズバーグの二要因理論は、従業員のモチベーションに関する要因を「衛生要因(不満を防ぐ)」と「動機付け要因(やる気を引き出す)」の2つに分けて考える理論です。これをX理論・Y理論と比較すると、次のような関係性が見られます。

X理論との関係

- X理論では、「人は基本的に働きたくない存在であり、命令と監視が必要である」とする前提があります。

- この考え方は、ハーズバーグ理論における衛生要因(給与、安全、職場の規則など)を満たして不満を抑えることに重点を置く姿勢と重なります。

- すなわち、最低限の条件を整えることで、従業員の不満を排除し、業務を遂行させるという点で共通しています。

Y理論との関係

- Y理論は、従業員の自己実現欲求や責任感を尊重し、内発的動機づけを引き出すことを目指します。

- これはハーズバーグ理論における動機付け要因(達成感、承認、挑戦、成長機会など)を重視する考え方と一致します。

- 両者とも、従業員の内なるモチベーションを引き出すマネジメントスタイルであり、積極的な成長や創造性を促す環境整備が鍵とされています。

その他の理論との比較

マズローやハーズバーグ以外にも、動機づけに関する理論は複数存在し、X理論・Y理論と補完的または対照的な関係をもっています。

ここでは代表的な2つを紹介します。

1. マクレランドの達成動機理論(欲求理論)

マクレランドは、人間の動機を3つの主要な欲求に分類しました:達成欲求(Achievement)・権力欲求(Power)・親和欲求(Affiliation)。

- Y理論との親和性が高く、特に達成欲求や自己成長への関心は、Y理論における「自己実現の欲求」や「責任ある仕事への意欲」に共通しています。

- 一方、X理論に対応する動機要因は少なく、強い管理や監督によって従業員の行動をコントロールする発想とは対照的です。

2. 強化理論(スキナーのオペラント条件付け)

スキナーの強化理論は、報酬や罰といった外的刺激によって行動を形成・維持することを中心とする理論です。

- X理論と相性が良いとされ、報酬や罰則によって行動を制御し、望ましい行動を強化する管理手法が合致します。

- しかし、内発的動機を引き出すY理論とは相容れない部分もあり、自律性を尊重する環境には向いていません。

X理論・Y理論どっちが自社に適しているかを見極めるポイント

マネジメント理論を選ぶ際は、自社にどちらの考え方が適しているかを見極めることが大切です。X理論(管理重視)とY理論(自主性重視)は対照的な特徴をもっており、どちらか一方を盲目的に採用するのではなく、自社の文化、目的、人材の特徴に応じて使い分ける柔軟さが求められます。

例えば、厳密なルールや手順が求められる業種ではX理論のような管理型マネジメントが効果を発揮します。一方、創造性や協調性を重んじる風土の企業では、Y理論をベースに従業員のやる気や成長意欲を引き出すマネジメントが適しています。

また、「X理論かY理論か」の二択ではなく、状況や部署に応じて両方を組み合わせて使うことが、実際の職場では最も現実的かつ有効です。

組織の特徴から考える理論の選び方

組織の性格や仕事の内容によって、マネジメントに求められるスタイルは変わります。

規律や統制を重視する組織では、X理論のように「人は監督されなければ働かない」という前提で、ルールや指示による管理が必要とされます。製造業や金融などが該当しやすいです。

創造性や自発性を活かしたい組織では、Y理論の「人はやりがいがあれば自ら動く」という前提が合致します。ITやクリエイティブ職などに多く見られます。

さらに、組織の規模やメンバーの熟練度も判断材料になります。たとえば経験が浅い若手が多い部署では、X理論的な明確な指示やサポートが必要です。

ベテランやプロフェッショナルが多い部署では、目標だけ共有して、仕事の進め方は任せるY理論的なアプローチが効果的です。

このように、組織の特性を見極めることが、適切なマネジメント手法の選定につながります。

従業員や職種によって使い分ける視点

理論を一律に適用するのではなく、従業員の立場や職種に合わせて使い分けることが、マネジメントの精度を高めます。

新人や未経験者の場合(X理論向き)

入社直後の社員や業務に不慣れなメンバーには、明確な指示とこまめなフォローが重要です。

研修やOJTでマニュアルを使った指導を行い、進捗確認やフィードバックを通じて業務に慣れてもらいます。

このようにX理論のスタイルは、早期学習とリスク回避に適しています。

経験者・専門職の場合(Y理論向き)

業務に熟達した社員や、高度な専門性をもつ人材には、自主性を尊重したY理論型マネジメントが効果的です。

裁量や判断の自由度を与えることで、内発的なモチベーションが高まり、創意工夫や自発的な課題解決が促されます。

特に、営業職やクリエイティブ職などの職種では、「ゴールは明確に、方法は任せる」スタイルが好まれています。

このように、人・仕事の性質に応じて理論を選び、使い分けることが、組織全体の成果と働きやすさを両立させるカギとなります。

X理論・Y理論 どちらが自社に向いているか?判断のためのチェックリスト

各項目に「はい」「いいえ」で答え、「はい」が多い方の理論が、現時点で自社により適している傾向を示します。ただし、部署や状況により併用する判断も重要です。

【X理論が適しているか確認するチェック項目】

質問内容 | はい/いいえ |

規律やルールを厳格に守る必要がある業務が多い | |

ミスや不正が業務上の大きなリスクになる | |

マニュアルや手順通りに作業を進めることが重視される | |

若手や未経験者が多く、細かな指導が必要である | |

目標達成よりも安定性や正確性を優先している | |

指示がなければ動かない社員が多いと感じる | |

人材の入れ替わりが激しく、管理体制の強化が必要 |

「はい」が多ければ: X理論に基づく明確な指示・監督体制の整備が効果的です。

【Y理論が適しているか確認するチェック項目】

質問内容 | はい/いいえ |

創造性やアイデアの発揮が成果に直結する業務が多い | |

従業員に自由度を持たせる方がパフォーマンスが上がる | |

チーム内の信頼関係や自発的な協働を重視している | |

経験豊富なプロフェッショナルが多く在籍している | |

自主的な学習やスキルアップを支援している | |

成果を出す社員は、自分なりの工夫をしている | |

指示よりも目標やビジョンを共有することが多い |

「はい」が多ければ: Y理論に基づく自由と信頼のマネジメントが向いています。

【補足:理論の“使い分け”が必要なケース】

以下のようなケースでは、X理論とY理論の併用や部署ごとのカスタマイズが効果的です。

- 管理部門と企画部門で求められる働き方が異なる

- 組織全体では若手が多いが、一部にベテランチームがある

- プロジェクトごとにチームの裁量を調整している

- 急成長中で、管理と創造性のバランスが課題になっている

まとめ

X理論とY理論は、人間の仕事に対する基本的な捉え方の「違い」をわかりやすく示す重要なモチベーション理論です。それぞれの理論は、どっちが正しいのか一概には言えず、状況によって適切な使い分けが求められます。X理論は人間の性格を慎重に見て、管理や統制を重視するアプローチであり、規律やルールの遵守が欠かせない場面で効果を発揮します。一方でY理論は、人間が仕事を通じて自己実現や成長を望むという前向きな考え方に基づいており、社員の自主性や積極性を引き出すことに力点を置いています。

どっちを重視すべきかは、組織の性格や従業員の特性によって異なります。どちらか一方に偏るのではなく、状況に応じてバランスを取ることが鍵となります。また、マズローの欲求階層説とも関連し、従業員それぞれの欲求レベルに合ったモチベーション管理が重要です。

さらに、これらのモチベーション理論を実際の人事制度やマネジメントの現場に活かすためには、従業員の経験や職種ごとのニーズを的確に把握し、柔軟なアプローチを導入していくことが望まれます。このような理論の違いを理解し、実践することが、組織全体のモチベーションアップや業績向上につながるのです。

社員のモチベーションアップの研修に「SAKU-SAKU Testing」をご活用ください

社員のモチベーションアップの一環にeラーニングをご検討中なら、ぜひ私どもの「SAKU-SAKU Testing」も候補としてみてください。知識の定着にテストを用いる「テストエデュケーション」で学習でき、知識習得に高い効果があります。

教育担当者様の声を反映し、誰でも簡単に直感で操作できるシステムを作りました。研修を実施する側・受講者側、いずれも効率的に利用できます。

また、多彩なeラーニングコンテンツがセットになった「サクテス学びホーダイ」を活用いただければ、さまざまな対象に合わせた社内教育がすぐに実施できます。「SAKU-SAKU Testing」にコンテンツがセットされているため、素早くWeb教育をスタートできます。

コンテンツには、新人社員向けのものや内定者教育向け、管理職向けなどを含む、100本を超える動画と、理解度を測定できるビジネス問題が3,000問以上揃っております。

ご興味がおありの場合は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。